| 神秘の舟 M.W.ブラックデン from The Theosophical Review November 1906. |

黄金の夜明け団きってのエジプト通であったブラックデンは、旧団分裂後はその方面の健筆をおもに神智学方面にてふるったらしい。以下はかれが『神智学批評』誌に寄稿した文章の一覧である。 黄金の夜明け団きってのエジプト通であったブラックデンは、旧団分裂後はその方面の健筆をおもに神智学方面にてふるったらしい。以下はかれが『神智学批評』誌に寄稿した文章の一覧である。1902年7月号 "The Mysteries & the Book of the Dead" 1902年9月号 "The Book of Epiphany (1)" 1902年10月号 "The Book of Epiphany (2)" 1903年5月号 "An Ancient Cantata - The Triumph of Man Made Perfect" 1904年5月号 "An Invocation & Vision of Horus (1)" 1904年6月号 "An Invocation & Vision of Horus (2)" 1905年6月号 "The Garden of Rest" 1906年11月号 "The Mystic Ship (1)" 1906年12月号 "The Mystic Ship (2)" 1907年6月号 "The 64th Chapter of the Book of the Dead" (I) 1907年7月号 "The 64th Chapter of the Book of the Dead" (II) 1908年4月号 "Some Fragments from the Book of the Dead" (I) 1908年5月号 "Some Fragments from the Book of the Dead" (II) 本稿では1906年の作品「神秘の舟」を訳出する。 |

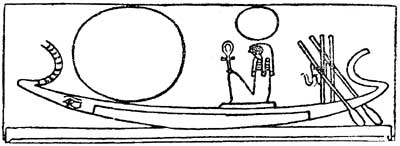

| 神秘の舟 1 神秘家にとって万物はある種の象徴的ないし秘蹟的価値を持ち得る。それが天然であるか人為であるかは関係がない。しかし人の性の脆弱を鑑み、古の賢者たちは特定の事物を選択し、それらを聖とすることで他に勝る価値を与えた。これらが秘蹟と称されるものである。一方他の事物はそれほど価値がない象徴とされ、ついには大多数の人類にとっては無意味な日常となり、神秘家の人生における具体的レッスンと見なされなくなったのである。 舟は現代にあっておよそシンボリズムと無縁のものに数えられるであろうが、古今東西の詩人たちはその価値を見出しており、航海術や水夫の術から多くの言い回しが生み出された。しかし古代にあっては、舟と舟に関する万物は一個のそれは広大な象徴を形成していた。あまりに広大かつ偉大であるため、他の象徴群をすべて呑み込んでしまうといってよいほどであった。もちろん現代の船舶工学の見地からも、古代の舟に関して多くの記述がなされるであろう。しかし本稿にあっては、わたしの考察対象は古代エジプトの神秘劇に見られる舟、すなわち神秘の源泉としての舟に限定される。 神秘劇はその周囲にさまざまな技芸を集めるという性質を有していた。その技芸はやがて人の役に立つようになり、人の贅沢にすらなり得たのである。そのような技芸のひとつが石工の術である。職工的熟練を用いて神秘教授を行ったもっとも有名な例であろう。石工の術がこの目的であまりに多用されたため、この種のものは石工術のみと思われてしまい、ここにのみ神秘の源泉を求めるべしと思い込んでいる人も多い。 進化の過程を例えるには建築を持ち出すのが至当であろう。神秘の系譜からいっても、すべての自然の建築物はその内部に祠を有する神殿といえ、“建造者”の顕現を宿す場所となるべく準備を怠らないのである。この場にこそ石工術象徴の力が存在する。有史以来、神々の神殿の建立に用いられる一般的素材は石だったからである。しかし建築に用いられる素材は他にもあるのであって、エジプトの聖典をひもといても、石工術よりもはるかに古い神秘的建築術が存在した証拠がふんだんに見つかるのである。しかもそれは、単にはるかに古いだけではなく、象徴体系の完成度においてもはるかに一貫したものであった。  この世でもっとも古い製作技術のひとつとして、ボート製作術ないし造船術があげられる。原始人の発見のひとつに、もっとも安全な住処は水面上にあるという認識があるように思われる。最初期のボートは丸木舟であり、今日のナイル瀑布にも見られるものであった。人間が一人で乗ってバランスをとるタイプのものであり、実際は水泳時の補助でしかない。次に登場したのは刳り貫きのカヌーであり、これより以降、真の建築術の登場となるのである。 エジプトはナイル川であり、ナイル川はエジプトである。この川の岸辺では古来よりあらゆる種類のボート建造が繁栄していた。 今日でもアレキサンドリアやカイロの造船所で鉄鋼船の建造を見学することができる。作業員の肌の色と服装が目に入らなかったら、ヨーロッパの造船所にいると勘違いするほどである。しかしこれら近代船舶のかたわらでは、アラブの船大工が昔ながらの「ギャサ」を造っている。アカシア材とトルコ産オークで船体を作り、甲板はノルウェイやロシアから輸入しているのだ。 ナイル川を南下しつつ三、四百マイルほど遡っても、いまだ船大工たちはトルコ産オークとノルウェー産松材を使っている。しかしアラブ人よりも色が黒い船大工も混じりはじめる。かれらはアカシア材だけで舟をつくる。造船法はヨーロッパともアラブとも違うもので、おそらく5000年前の造船法ときわめて類似するものと思われる。 さらに南下するとベルベル人が葦の束をたばねて筏をつくっている。エジプト中期王朝の墳墓装飾に見られる筏作りと同じ方法である。 古代エジプト人の造船術は小型船舶限定でもなければナイル川限定でもなかった。ハトシェプスト女王の治世下、現代最大級の川蒸気よりもさらに多くの積載量を誇る帆船がナイルを往来していただけでなく、かなりの大きさの海洋船舶建造も盛んであった。すなわち現代の造船業は古代エジプトにて生まれたのであり、その起源は紀元前3000年までさかのぼれる。しかもその時期にあってすらこの産業は揺籃期を脱して青年期に至ろうとしていたのである。 中世石工術の驚異を偉大な象徴と化した技術の所産と見なすなら、エジプトの船大工の術も大いなる完成の域に至っていたと想像するにかたくない。 事実エジプトはかつて破られたことがない記録を誇っている。エジプトの古代海軍は木材のみで構成されていながら、後代最高級のヨーロッパ造船術にて建造された英国製木造軍艦と比較しうるものであった。近年ポーツマスを訪れた人であれば、つい最近まで石炭船として使われていた老艦「カンパータウン」を記憶しているだろう。この艦は英国海軍最大の木造艦ではないが、比較対象としては適当だろう。ともあれ英国海軍最大の木造艦ですらエジプトの記録には及ばないのである。信頼できる歴史上の記録としては、エジプトが建造した木造艦が史上最大といってよい。 プトレマイオス・フィロパトルは11000トンを超える木造艦をロイヤル・ヨットとしていた。この艦は全長420フィート、全巾76フィート、喫水20フィート、乗員7500名を数えたとされる。 この船は今日ですら大洋横断の客船にするに十分の大きさであり、実際かの鋼鉄の集塊である「グレート・イースタン」号が就航するまでこのサイズを凌駕するものはなかったのである。 デル・エル・バハリのハトホル神殿の通常発掘が始まる以前、神殿玄関に聳え立つ花崗岩の大集塊がいかなる手段で運搬されたのか、現代の技術者たちは頭を悩ましていた。古代エジプト人たちがいかにして巨大な石像やオベリスク用の石材を揃えたのか、皆目見当がつかなかったのである。この疑問は一片の壁画の発見によって解決した。ハトシェプスト女王の巨大オベリスクを実際に水路で運搬する模様が描かれていたのである。この石はだいたい200トンから300トンはある。この壁画断片で注目すべきは、運搬船が筏でも艀でもなく、正真正銘の帆船と思われる点である。石を中心として建造された類のものではないのだ。近年ですら、たとえばロンドン・ニードルをアレキサンドリアから運んでくる際は、石柱を鋼鉄のシリンダーに入れて水に浮かせ、その周囲に船を組むという方法を用いているのである。しかるに壁画に残る船はオベリスク運搬用に特別に仕立てられた風もない。オベリスクは単に甲板の止め木のあいだに置かれ、動かないようにロープで縛り上げられている。現代の船乗りが予備シャフトや重量級ボートを固定するのと同じやり方なのだ。現代の河川用船舶の甲板に全長80フィート重量300トンの予備シャフトを固定する手間を考えれば、古代エジプト人の船大工がどれほど苦労したか、想像にかたくない。壁画断片から推測される古代エジプトの船大工の技術は、これすべて熟達の技として賞賛に値する。 石工術の神秘応用のはるか以前、造船術の神秘応用のあとが「死者の書」に見られる。世界最古の書物を研究すればするほど、船舶は造船術と航海術の両面においてエジプトの大いなる象徴であったとわかるのだ。造船と航海は「死者の密儀」に深くかかわっており、たとえ「舟」そのものが言及されていない場合でもそれと知れるのある。たとえば「わたしは道をつくってきた」という一節は「水路を開いてきた」ととれるし、道とは実のところ舟が作る引き波をあらわしているのである。 このことは「死者の書」144章にて明確に確認できる。すなわち「オシリスは自らの通過する道をつくるべく舟を進めたる」。また塔門通過に関する章もある。たとえば145章にはこうある。 「われ、われでさえオシリスが清められたるこの水にあって清められる。オシリスはこの水に宵の舟、朝の舟を浮かべたる。朝になりてオシリスは塔門の道、大いなる内側よりその身を顕現す」。 ここに見る外見上のシンボルは港ないしドックへの進入のみならず、船のなかにおける塔門の通過である。さらに象徴を解釈し、ここで触れられている浄化とは水の摩擦による船体の洗浄と考えることもできる。銅板被覆あるいは防腐処理といった技術がない時代、ナイル川のような泥質の強い水域にあっては、常時航行している船舶と常時止水域に係留されている船舶の船体の差異は容易に判別できるものであったと思われる。今日の銅板被覆船体でもこの種の水域を一方方向に航行すると顕著な特徴が生じる。実際わたしは同様の条件下で銅板被覆が磨いた黄金のように輝くさまをこの目で見てきている。 一般論としても、エジプト密儀における舟はあらゆる次元における偉大な顕現の象徴となっている。舟が浮かび航行する水面は、舟に乗る象徴の如何にかかわらず顕現の領域となるのである。ゆえに舟は顕現の過程をあらわす乗り物である。ゆえに、たとえばNeShMeT(舟)は魂の高次の熱望の乗り物をあらわす。「戻れ、おおオシリスの不純よ! 熱望の帆船(NeShMeT)が順風を得て内なる道へ向かう際の妨げとなるなかれ」(40章)。 「内側へ向かう」とは常に魂の帰還、中央なる源泉との合一によって完成を求める魂の象徴である。「われはオシリスを真の声たらしめる熱望の帆船の水の上にあり。われは暗闇の蛇を沈めたる者なり」(145章)。 また、生命のための大いなる戦、現代では純粋に軍事シンボルとなっている聖戦は、古代エジプトでは海戦のことであった。すなわちそれは船対船、あるいは船対嵐、あるいは船対深海の怪物の戦いであった。 「汝の輝きは天上の支配者となる。それはまさに汝の敵の舵が砕ける至高の瞬間なり」(130章)。 地上での人生は船の建造と進水、嵐の海の航海、目的港への寄港に例えられていた。通常の旅人がたどりつく港は肉体の死であるが、秘儀参入を果たした司祭にとって死は想像もつかない平安への入り口である。かれの魂は「平安の都の最奥の港にて、かれのために建てられた係留柱のある場所」にて無限の「存在」と合一するのである。 とはいえ「死者の書」の関心事は、秘儀参入時において地上の生を船に象徴させることにある。すなわち、死者の書に見られる船は世俗の商取引に用いられる貨物交通手段ではない。それは王の船であり、軍艦であり、探検のための船であり、秘儀参入者が危険と困難をかいくぐって安息の港に入るための船である。参入者は港にてオシリスを見る。それは「中心の静寂」(UReD AB)であり、宇宙の種子との合一を見出すことにほかならない。 適当に数節を引用し、船の一生における各段階がどれほど象徴的に取り扱われているか、見てみよう。 「されば太陽の都の灯火を見るべし、汝戦の場におけるいまだ生まれざる魂よ。神は完璧として生まれたる。神は大工仕事を終え、舵をとりつけたる。さればオシリスは聖なる進水の監督としてここにあり。オシリスは船を進水させる・・・」(136章) 「オシリスはかれの船を作り終える」(130章) 「われは聖なる船の船大工なり。われはラーの帆船に乗る決して休むことのない水先案内人なり」(109章) 「おお、億年の主の船にて働く神々よ! 汝の手はロープの作業に忙しい」(89章) 「万歳、“帰路”(船名)の航海長よ。荒れた海を越え、われを故郷へと航行させよ。われのために平安のうちに船支度をなすべし。来たれ、来たれ、速やかに、速やかに。われは包帯の主わが父なるオシリスに会わんがために行く」 「万歳、嵐の主よ、水夫たちよ、嵐の波を超えていく船よ!」 「万歳、操舵手たちよ、返すオールをしっかりと保持せよ」 「万歳、神秘なる“帰路”の船長よ、嵐の監督者よ。わがために“帰路”を航行させよ、われがなかに入れるよう支度させよ。この地は邪悪なり、星々はこの地にて投げ降ろされ、その顔を地につけられたる。星々はふたたび上昇する場所を持たず。なぜなれば、ラーの炎の舌がかれらの道を妨げるがゆえなり。そして“好機”は二重の土地の案内者なり。潮がかれらの舵を損ない、かれらの船体は赤き者の主太陽によって開かれる」 「われは難破によりてこの地に打ち上げられたる者なり」 すると船長が志願者に応答する。 「来たれ、輝く身よ、わが兄弟よ、汝の知る土地より船出せよ」(99章) 以上の引用からも船の一般的シンボリズムが窺えるであろう。一部は現在でも普通に使われる言い回しとなっている。われわれは現在でも「人生の荒波」や「新たなる船出」といった比喩を用いている。舵、羅針盤、海図、水先案内人、港、難破、灯台(エジプトでは灯台が建設されていた) -- すべてはわれわれの時代にあっても一般的なシンボルである。これらは一定の時代や民族に属するものではないのであって、その点は筆者如きが論評する必要もないであろう。 (続く) |